[68-Ⅲ🐝🐝🐝] トリビアの泉

皆さんは”トリビア”っていう言葉を知っていますか?

“トリビア”、それは人生には全く役に立たない無駄な知識。

人はなぜ、無駄だとわかってる知識を追い求めるのでしょうか?

かのSF作家、アイザック・アシモフはこう言いました。

「人間は、無用な知識が増えることで快感を感じることができる、唯一の動物である」と。

今日はどんなトリビアが私たちを「へぇ〜」っと言わしてくれるのでしょうか?

皆さん、こんにちは‼︎

地下アイドルがいる鉱山から、日が出づる時、絹に包まれる城を経由して、7つの湯を巡る温泉街で疲れを癒し、『管制圏でも情報圏でもない、国土交通大臣が告示で指定する空港』から帰るという旅の最中に、このブログの内容を思いついた、68-Ⅲの阿部学生です。

このブログの読者のようなプロトラベラーなら、どこを旅していたか、もうお分かりですかね…⁈

『管制圏でも情報圏でもない、国土交通大臣が告示で指定する空港』なんて日常生活をしていたら耳にすることなんてありませんよね…

でもこれを航大生に聞くと100%答えられます。

というのも宮崎座学時代の航空法規の試験で出てくるのです。(今は教官が勇退されてしまったので、出題されているのかは分かりませんが… Y教官お元気でしょうか?)

該当する空港は天草空港・調布飛行場・但馬空港の3ヶ所です。

これで読者の方々にも”人生には全く役に立たない無駄な知識”;トリビア”が付きましたね‼︎

今回は2003年〜2006年までフジテレビで放送していた、思わず”へぇ〜”と言ってしまうような雑学を紹介する番組、”トリビアの泉”になぞらえて、皆さまに無駄な知識を授けましょう‼︎

初めて知った知識なら”へぇ〜へぇ〜ボタン”をいっぱい押してくださいね。

最初のトリビアはこちらっ‼︎

①《地上走行はクルマとは全然違う》

車だとハンドルを回せば右や左に簡単に曲がることができますよね?(自動車免許を持っていないので知りませんが…)

飛行機も操縦桿が付いており、飛行中はそれを動かして旋回をするのですが、地上で操縦桿を動かしても(低速中/低出力中は)飛行機は曲がりません。

というのも車などはタイヤ自体を左右に回転させることで曲がっていますが、飛行機は動翼を動かすことで揚力差などを使って旋回をしています。そのため地上では翼に風が強く当たっていないため意味がありません。

大きい旅客機では操縦桿とは別に地上走行用のハンドルがあり、それで前輪を回転させることで曲がっていますが、SR22のような小型機ではそのようなものはありません…

ではどうやって曲がっているのか⁈

実は…後輪のブレーキを使っているのです‼︎

皆さん‼︎ ここ、”へぇ〜へぇ〜ボタン”押すところですよ‼︎

SR22はノーズタイヤ(ギア)が前方に1つ(前輪)、メインギアが後方左右に1つづつ(後輪)の計3つのギアがあります。

ノーズギアにはブレーキなどは付いておらず、自由に回転することができ、メインギアにのみブレーキが付いています。操縦席の足元にあるラダーペダルの上部を踏むことでブレーキがかかるようになっていて、踏んだ側のブレーキパッド(ディスクブレーキ)が当たり、ギアの回転数を落とすことによる回転差で曲がります。そのため機体の回転軸が後ろにあり、想像している位置でブレーキをかけてもうまく曲がることができず、最初はよく明後日の方向に行ってました。誘導路などにあるセンターラインに合わせるのが難しすぎて、訓練の初期ではこれが1番大変と言っても過言ではありません。担当教官にはご心配をおかけしました…

次も地上滑走に関するトリビアです。

②《誘導路や滑走路のセンターラインは機体の真ん中で踏まない》

皆さんはフライトシミュレータで着陸する時は、飛行機の真ん中(ノーズギア)が滑走路のセンターライン上になるように合わせながら着陸しますよね⁈

私もそう思っていました、昨日までは…

エアラインなどの大きい飛行機はノーズギアがセンターラインの上に乗るように走行しています。また私たちも狭い駐機場内では別の機体との接触を防ぐためにノーズギアがラインの上に乗るように走行します。(それはそれでノーズギアが見えないので難しいのですが…)

しかし滑走路から続く誘導路や滑走路上では自分の(お尻の)下にセンターラインがくるようにします。

なぜわざわざズラすのか?って思いますよね。それは機体が左右にどのくらいズレているかを分かるようにするためなのです。

ノーズギアは操縦席から見えないし、操縦席は左側なので、センターラインがどの辺にあれば良いのかのイメージはつきません。左にズレてると言っても、どのくらいズレてるかの量もイマイチ分かりません。

しかし自分の下にセンターラインが来るようにすれば、センターラインが斜めに見えるならセンターライン上に真っ直ぐにいませんし、まっすぐ先まで延びていればライン上にいるということがすぐ分かります。

そのため着陸中もひと目で分かり、Pass・Center・AirSpeedのクロスチェックをしやすくなります。

とカッコつけて書いてますが、頭では理解していても、なぜか1人分機体が左にズレてしまい、担当教官には苦労をかけてしまっていた私です…(今ごろクシャミをしていそうです)

それでは機内でのトリビアに移っていきましょう‼︎

③《操縦桿は彼女のように、時に敏感で、時に重い》

どういうこと⁈ってお思いですよね。私も彼女がいないのでよく分かりませんが…

飛行機の状況によって異なるということなのでしょう。

例えば安定した定常飛行をしている時は少し操縦桿を動かしただけで、姿勢が変化して高度が変化したり、旋回が入ったりします。旋回の時はラダーと共に操縦桿を動かすのであまり力が要らず、トリムをキチンと取る(操縦桿の圧力を抜いて手を離してもその状態を維持できるようなシステム)と力をかけ続ける必要が無く、逆に力を抜くことで操縦桿のレスポンスから状態(Power;エネルギーが不足か過多か?や pitchは良いか?)を知ることができるようになります。

しかし失速の訓練で速度が遅い状態でpitchを上げる(上昇姿勢にする)時はすごい重さを感じ、かなりの力が必要です。失速の訓練をいっぱい行うと腕や指が筋肉痛になります…

まぁ、慣れてくる(操縦桿の正しい動かし方を知る)とヤミクモに力をかけないので筋肉痛にならないのでご安心を。

ちなみにSR22の操縦桿はボーイングのような、両手で持つ操縦桿では無く、エアバスのようなサイドスティックで、訓練生は左手でサイドスティックを持ち、右手でパワーコントロールを、教官は逆に右手でサイドスティックを持ち、左手でパワーコントロールを行います。

パワーの話が出たので次はそのトリビアを

④《ゴーアラウンド(着陸復行)ってパワー足すだけ》

着陸中に明らかに安定したアプローチではなかったり、滑走路に先行機がいるときなどに、着陸をせずに再び上昇するゴーアラウンドですが、上昇するので離陸と同じようにパワーをMax(100%)にすれば良さそうですよね。

何をおっしゃい‼︎ こんな簡単ならファーストソロ前の試験やファイナルチェックでゴーアラウンドなんてしませんよ…

これはガセビアです。そんな単純ではありません…

パワーも足すのですが、それだけではありません‼︎ FLAP操作、ギア操作、姿勢の操作、管制とのやりとり、離陸と同じコールアウト、パワー操作…それらが数十秒で間髪入れずやってきます。

特に大変なのが姿勢の安定です。ちなみにSR22は単発機なのでパワーを操作したり、姿勢を変化させることでジャイロ効果やPファクターなどの様々な要因が発生し、旋回が入ったり偏向したりします。例えば離陸滑走の時は左に行こうとするので、右のラダーを踏んでその力を打ち消しています。しかし着陸時はラダーは左右色々です。

また着陸時はそれに合わせたトリムをとっています。なので急にパワーを足すと、思いっきり左に機首が向いてエネルギー過多で上昇姿勢になって、ひっちゃかめっちゃかになります(想像の10倍くらいグチャグチャになります…)。

また接地寸前では失速速度近くまで速度を落としているので、パワーを足したと言えど、急に機首を上げると失速します。そのためしばらくはレベルフライト(高度を一定にする)を行い速度が上がってきてから上昇に移行します。ただでさえゴーアラウンドは緊迫状態なのに、落ち着いて状況分析をする必要があります。

武井壮のように色々予測するのが重要ですが、先行機を確認したり、スタビライズドアプローチ(安定した着陸体制)を確立することでゴーアラウンドをしないようにするのが1番です。

ということで、これはガセビアの沼に沈めましょう(ドボドボ… ←この沈む感じも中々に快感なので、検索することをオススメします)

#明日使えないウソ知識に注意

パワー操作について出たので、パワーネタをまた一つ。

⑤《離陸の時以外パワーは全然使わない》

そうなんです‼︎ 離陸時以外は使っても50〜60%程度です。

某朝ドラでも、離陸の時は『Max Power‼︎』って言っていましたね‼︎ 離陸の時は滑走路内で離陸と上昇をするため、100%(実際は上昇するにつれて空気の密度の問題から%値は落ちていく)のパワーを使います。しかしひとたび巡航になれば、ナビゲーション訓練などで140ktで飛行する時は50%(宮崎のナビゲーション訓練では65%です)、タッチアンドゴー時の場周飛行の110ktで飛行する時は30%しか使いません。着陸に移る際には20%→17%→15%とパワーを減らし、滑走路の端を通過した後はパワーをアイドリング状態(0%ではない)にして接地します。

ちなみに100%で巡航を続けると170kt程度は出ますが、タスクをやるペースも早くなりますし、燃費も悪く、急がないのでほとんど使いません。

とそんなにパワーを持っているSR22ですが、風には敵いません。

⑥《体感で風吹いてるなぁ〜くらいでも訓練ができない時がある》

風向きと誰がどう操縦しているかで決まりますが、ソロフライトなら場合によっては10ktの風(約5m/s)でもリミテーションオーバーで訓練できません。

職員訓練/学生訓練/学生単独訓練(ソロフライト)の3つでそれぞれ条件が決まっていて、後は滑走路に対しての風の角度によって決まっています。

例えば学生訓練なら正面からの風なら30kt、真横からの風なら15kt、ソロフライトなら正面で20kt、真横で10ktです。また追風10ktを超える状態では離着陸を行うことが出来ません。

横風10ktの弱い風なんて、あんなに速く飛ぶ飛行機に影響あるの⁈って思いますよね‼︎

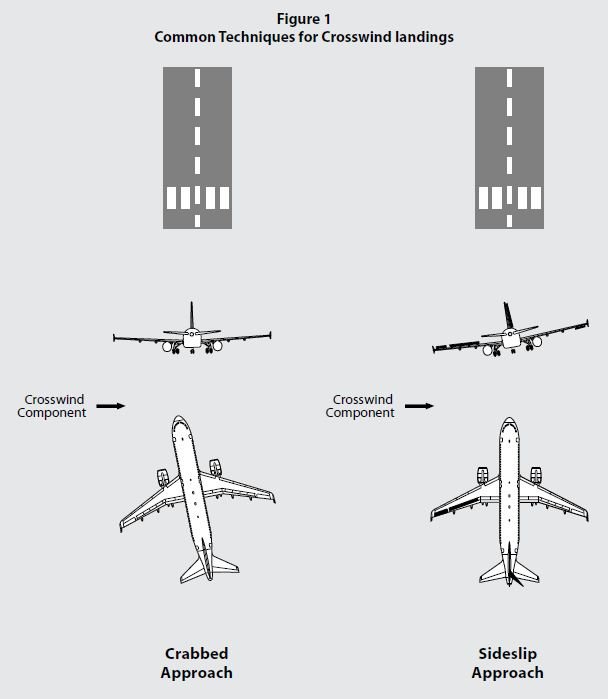

横風が吹いている時は、最終進入ではクラブアプローチ(crab approach)という機首を風上に向けることで、飛行機は風上方向に斜めに向かいながら、機体も風に流されて、結果的に進むのは滑走路に平行にして飛行します。カニという意味ですねぇ〜。しかしそのまま滑走路に接地すると機体が滑走路に対して斜めなので、タイヤの向く方向へ滑走路を逸れてしまいます。

そのため接地する直前にウイングロー(wing low)という風上の翼を下げつつ、逆のラダーを踏むことで飛行機は風上に曲がろうとスリップの様な形で飛行します。それにより飛行機(の機軸)も滑走路と平行なので、接地してもタイヤは滑走路と平行なので滑走路を逸れることはありません。しかし翼を傾けるので、風が強すぎると翼端を擦ってしまうかもしれませんし、風が全ての地点で一定の風向と風速でないので、その加減を適時変えなければいけません。風が強いとその振り幅も大きいので難しくなるのです。

皆さんのトリビア(=無駄知識)がオーバーフローして日常生活に支障が出てしまいそうなので、この辺でやめておきましょう。

私たちはこのような知識や経験を積みながら、一歩一歩進んでいます。

そろそろシーラスが僕らを呼んでいる声がする…