Archive for the ‘操縦訓練’ Category

【69-Ⅱ】プロパイロット爆誕!!

お久しぶりです!9-Ⅱ本田学生です!

前回の更新からはなんと約半年経ってしまいました!お待たせしました!

ブログを更新せず何をしていたのか?フライト学生なのでもちろんフライトです!

えれこっちゃ祭り以降は天候に恵まれ、台風直撃は一度もなく!いわゆる「爆飛び」していました!

そしてこの度69回生Ⅱ期全員審査に無事合格し、28人のプロパイロットが「爆誕」しました!!おめでとう!ありがとう!

この写真は全員合格前に撮っています。合格済みの学生のみ心から笑っています。わかるでしょうか?

宮崎、帯広、再度の宮崎を終え入学後初めてここで操縦士のライセンスを手に入れました。ずっと目標にしていたことなのでとてもうれしいです!

自分たちだけではここまで来ることはできませんでした。

ご指導いただいた教官方、多方面でサポートいただいた職員の方々、学生生活のいろはを遺していただいた先輩方、毎日5時起きしてくれた9-Ⅲのみんな、いやな顔一つせず毎週バレーボールに付き合ってくれた座学生、この歳まで学生でいさせてくれた家族等々書ききれませんが本当に多くの方々のおかげです。ありがとうございました!

と喜び感謝しているのもつかの間、宮崎での生活を終え、翌週には仙台分校でのフライト生活がスタートします!

え!まだ学生続くのかよ!

ということで皆様引き続きよろしくお願いします!真の目標はまだまだずっと先に…

ちなみに爆飛びとは言いましたが地上にいるときはしっかり遊んでいます!数々のイベントのなかで2つ厳選してご紹介します!

まずは規模を拡大してきている9-Ⅱマラソン部の活動記録です!Y部員から活動報告が届いていますのでどうぞ!

こんにちは!69-ⅡのY学生です。

69-Ⅱは座学時代から定期的に走る人多数!週末になると近くのトライアルや木の花ドーム、目視通報点の相生など様々な場所まで走っていきます。

そして9人で10月末とは思えない暑さの中、綾マラソンに出場してきました!

なぜか10人いますが気にしないでください

スタート前はまだ元気がありますね

この3人はゴール直前まで裏切らず一緒に走ってたとか

結果は…

全員完走!!

駆けつけてくださった教官の応援もあり全員ゴールできました。

膝にダメージを負った人もいたものの同期との思い出がまた一つ増えました。

怪我に気を付けて仙台でも活動頑張ります。

以上Y部員からでした!足で行う方向舵のコントロールに悪影響が出ないようほどほどに活動を続けていきしょう!

そして次は後輩の1-Ⅲが開催してくれた審査激励&宮崎farewell party!

懐かしの思い出スライドショーに映画さながらの激励動画の上映、盛り上がる出し物に驚き事実満載記念冊子など何から何までありがとう!

笑いあり涙ありの楽しい会でした!1-Ⅲは次は帯広から帰ってきた後こっちの立場で楽しんで!

他にもいろいろありましたが書ききれないのでこの辺にして。

次回から最終章仙台課程編スタートです!

ところで読者の皆様、この学生ブログは梅雨の時期、豪雪や強風等の悪天の日に多く更新されているのにお気づきですか?どの業界もそうですが飛行機の運航も天候に大きく左右され、それにより空き時間が生まれブログ担当学生の筆の進みにも大きく影響します。

空がどんよりとして気分もどんよりしてしまう季節、いつもより飛行機の音が聞こえない日はぜひこちらにいらしてください。きっと新しい楽しい記事が更新されていることでしょう。

ここまでお読みいただきありがとうございました。それでは仙台編でお会いしましょう!

【69-Ⅱ】宮崎再集結

おひさしぶりです!69回生Ⅱ期本田学生です!

2年ぶりに私たちのアナザースカイ,宮崎本校に帰ってきました!ただいま!!!

無くなってしまったラーメン屋,値上げした宮崎激安スーパー,少し変わった教官の顔等々,時の流れを感じています。

入寮後まずやることと言えば!そう!決起集会!!!

2025年6月

つまり飲み会です。

ここは航大生とながーい付き合いの居酒屋「修ちゃん」。こちらも約2年ぶりの来訪です!

今後ともよろしくお願いします!

せっかくなので2年前の写真も↓

2023年3月

あれ?2年前のほうがひとり少ないような,,,

そうです。私本田学生が集合写真にいません!

おそらく画角の外で酔っ払って泣きながら寝ています。。。

帯広であんなことこんなことを経験し,成長して帰ってくることができました。

お酒の飲み方も大人になって帰ってきました(!??)

また9-Ⅱ(キューニー)全員で空を飛べることを嬉しく思います!

そして!座学生時代に眺めることしかできなかった空に,飛び立つ日がやってきました!

天候はなんと!!!

雨もちらつく曇り空。低い雲が空港周辺に広がり,訓練は残念ながらキャンセルです。

梅雨前線の機嫌次第で航大生は毎日一喜一憂。

一説には「天気の話は話題が尽きた証拠」だの「デートで天気の話をはじめたらTHE END」等言われていますが,航大生は天気の話が大好き。空を見て,目を合わせただけで,爆笑,激怒,ときには発狂が日常です。

準備は万端!来たる晴れの日を待ちながらブログ執筆中です!

宮崎フライト過程では「事業用操縦士」の資格,プロパイロットの資格を取得するための訓練を行います。

何も持たざる男たちが「プロ」を手にするまであと8か月(!?),必ず全員で掴み取ります!!!

最後に!航空大学校公式Instagramを紹介します!

今宮崎では数十年に一度花を咲かせるリュウゼツランのつぼみができています!

公式Instagramで成長の様子を投稿中!お見逃しなく!

ちなみにメキシコのお酒テキーラはこのリュウゼツランからできることは知っていましたか???

それではまた!

[68-Ⅲ🐝🐝🐝] 世界で活躍する航大

みなさんご無沙汰しております。

こんなに飛行機好きな航大生は中々いないとまで言われる、68回生Ⅲ期の阿部学生です。

仙台分校の校内探検をしていたら、飛んでる飛行機が気になって、探検どころでは無くなってしまったので、Intention Chaneとなっております…

空港に住むとは便利なもので、無線を聴いてレアな機体がくると、急いで飛び出して一撃必撮の日々を過ごしています。最近は仙台空港の無線施設の検査が盛んなようで、航空局の飛行検査機が飛び回っているのをキャッキャ言いながら眺めています。

というのは置いておいて、本日のテーマは『世界で活躍する航大』ということで、航大は現在、毎年27名×4回期の108名が入学しているので、毎年卒業する航大生も100名以上います。

航空大学校の学校案内によると、『1954年7月、運輸省はエアライン・パイロットの養成を目的として航空大学校を設立。以来、航空大学校は日本唯一の公的なエアライン・パイロット養成機関として4000名以上の卒業生を送り出し、その多くが航空会社の定期路線を中心に民間航空事業の中枢で活躍しています。』とのこと。

(最新2026年度版の案内も出ていますので、ぜひご一読下さいね‼︎ 私の撮った写真も何枚かあったり…)

https://www.kouku-dai.ac.jp/07_download/pdf/2026degipan.pdf

募集要項によると日本のパイロットのうち約35%が航大の卒業生だとか…。ということは読者の皆さまが旅行等で飛行機に乗ると3回に1回は卒業生が操縦しているという計算になります。

あと数年すれば私たちも副操縦士になって、みなさんの旅のお手伝いをしているかもしれません。

ちなみに航空局の飛行検査でも航空大学校の卒業生や、航空大学校で教えてくださっていた教官が多く活躍しています。

…という、いかにもなブログを私が書くと思いましたか⁈

今回は『世界で活躍する航大』です、決して『世界で活躍する航大生』ではありません‼︎

では、今回の真のテーマを発表しましょう‼︎

それは…『世界で活躍する航大機』です‼︎

航空大学校を卒業して航空業界で活躍しているのは、航大生だけではありません。航空大学校での使用を終えた訓練機も色々な所で第二の人生(⁈)を過ごしているのです。

現在は帯広と宮崎でSR22を約30機、仙台ではBE58を13機使っています。

航空大学校は開校以来70年間で10機種、150機以上を使用してきたので、訓練機もいっぱいいるはずです。

巷で出会える航大機を紹介しましょう‼︎

読者のみなさんが簡単に目にすることができるものといえば、宮崎空港の展望デッキにいるJA8850(Beechcraft C90A King Air)が有名でしょうか?

この機体は東日本大地震の発災時に上空にいて助かった機体で、宮崎に場所を移して訓練をしていた縁から、空港ビル50周年で宮崎空港に展示されました。

今では宮崎空港で私たちの訓練を見守ってくれています。

展望デッキに着いたなら、航大の右側の格納庫も覗いてみてください‼︎

SR22の奥にも一際大きい機体がいますね。

JA5174(Beechcraft H18)です。

格納庫の守り神なので、見られたあなたは超ラッキー‼︎

機体を出し入れする朝と夕方に見れるかもしれません。(もちろん航大に入学してくれたら、もーっともっと近くで見ることができますよ‼︎)

同じ機種のJA5150は色々な地を巡ったのち、鹿児島県霧島市の城山公園に展示されています。

JA5173はN26493として、オーストラリアで飛行しているとか…

他にもフィリピンで活躍しているのもあるらしいです。

他にもJA3621(富士重工式FA200)の一部が宮崎の校舎の部屋の一角にあったりします。(同期でも気づいてるのは私だけなはず…)

他にも航大機は貴重な資料として博物館に展示されています。

宮崎にあるFA200は名機であり、整備士の訓練機材として保存もされています。

東京都立産業技術高等専門学校の科学技術展示館にはJA3622があります。

この展示館は年に数回一般公開されており、近くで眺めることができます‼︎

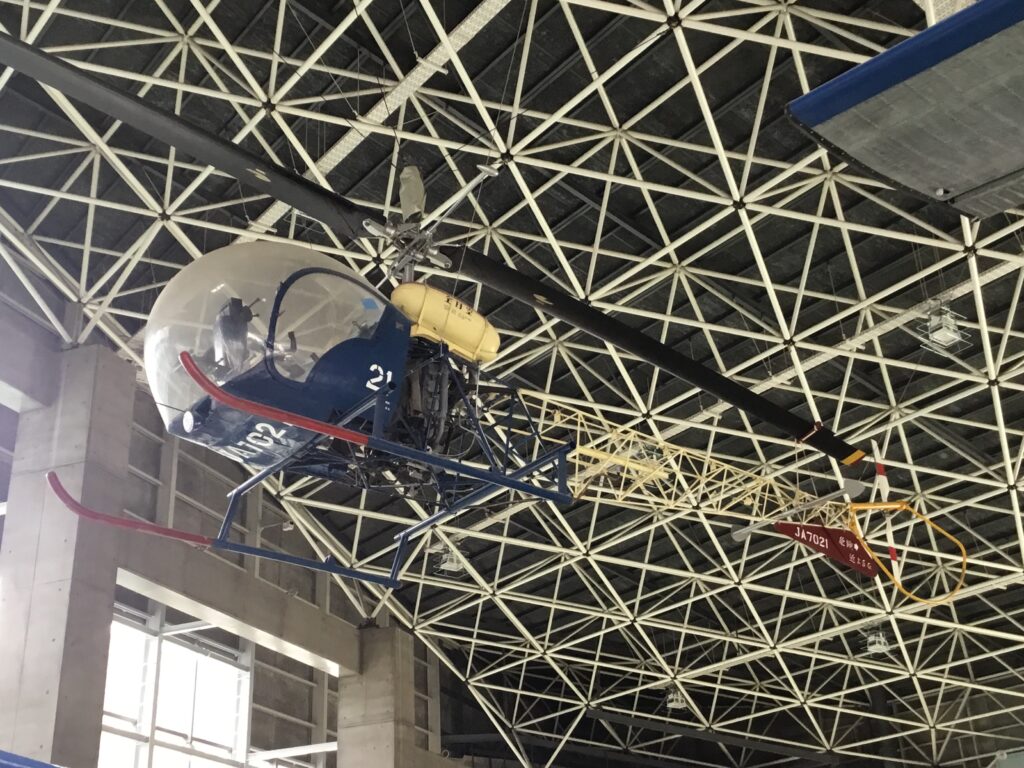

ちなみに上を見上げるとANAの前身である日本ヘリコプター輸送株式会社のヘリコプターJA7021(Bell47)も展示されています。

所沢の国際航空専門学校にもJA3627が展示されており、エンジンがかかる状態で整備の訓練に使われています。

この学校には、いま仙台で使われているBE58の前のバロン、JA5203(Beechcraft B55)が同じく整備士の訓練に使われています。機内はアナログ計器のみで、今使っている機体とは大違いでした。西武新宿線に乗ると所沢駅の直前の左側、一瞬見えますよ〜。

ここまで見ると航大機の共通点が見えてきたのではないでしょうか…?

そうです‼︎ 赤と青いラインが入ってるのです‼︎

今の仙台の機体も似たような塗装ですね。

帯広と宮崎の訓練機SR22の1つ前のBeechcraftA36・E33ボナンザは個人所有機として今でも複数機飛んでいますので、イベントや八尾空港などで塗装に注目して探してみると発見できるでしょう。

他にも複数の航空専門学校で整備研修用の機材として保存されているようです。

博物館にもありますよ‼︎

JA3440(BeechcraftE33ボナンザ 成田の航空科学博物館)

JA3442(BeechcraftE33ボナンザ 小松の航空プラザ)

岐阜のかかみがはら航空宇宙博物館には航大塗装になる、はるかはるか昔の機体が展示されています。

JA3084(川崎 KAT-1)は国土交通省の前身、運輸省時代に使われていたもので、航空大学校開校時に使われていた機体だとか…

現役時は銀色でマークが入っていたという噂です。縦に2人乗りとは、自衛隊の練習機のようですね。

いかがでしょうか? 世界で航大の卒業機が活躍していましたね。

航大の機材も人材もどちらも世界に羽ばたいている、ということにしておきましょう‼︎

みなさんもまだ見ぬ1機を見つける旅に出かけてみればいかがでしょうか?

乗れば愛機とはよく言ったもので、あれだけ苦労したSR22も久しぶりに会うと懐かしい思い出がよみがえります。

先日宮崎から帯広への輸送のついでにSR22が立ち寄ってくれ、今の訓練機と束の間の並びが‼︎

いずれBE58も愛機になる日が来るのでしょう…

おっと… 校内探検をしてたんだった… 次こそ探検を終わらせなきゃ‼︎

[68-Ⅲ🐝🐝🐝] Ordinary days

私たちハチサンが出会ったあの日からどれほどの日々が経っただろう。

2022年1月6日、それは、ひなたの国・宮崎に相応しい、よく晴れた日だった。

右も左も知らない私たち27人は、コロナ禍ということで同期3人一部屋で集団生活を始めた。

年齢も出身も性格もバラバラながらも協力しつつ、手探りで”回期”という1つのチームを作り上げていった。

寝ても覚めても同期がいる生活、どこか非日常で特別なこと、まるで修学旅行の旅館の大広間でのワイワイのようだった。

あの日からいよいよ1200日が経過する今、この集団生活は日常の一部、いや全部であり、26人兄弟で1つの大きな部屋に住んでいるようだ。

「アレね」といえばすべてが伝わる、いや何も言わなくてもすべてが伝わっているのだろう。

各課程開始と修了時に毎回2時間近くかけて撮りまくっていた集合写真も、この仙台課程入寮時には撮らなかった。

それくらい、どんな日々も日常で、永遠に続くとさえ思っていた。

でも気付けば、パイロットのタマゴから、ライセンスを持ったプロパイロットのヒヨコくらいに成長していて、いよいよエアラインへの就職活動も始まっていた。

あと4か月もすれば各エアラインへ進み、中々26人全員で会えなくなってしまうのだろうか…

正直、そんな未来をまだ思い浮かべられていない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

とまぁ綴りながら、最後にブログを書いてからどれほどの日々が経ったのかと調べて驚愕した、68-Ⅲの阿部です。

正直半年くらいかなって思ってたんですよ… 300日は経ってましたね…

日常ってとてもおそろしいですね~

まぁ宮崎・そして仙台がとても忙しかったんですよ、多分…

先ほども綴りましたが、各課程の最初と最後は集合写真を撮っていたのですが、ここ仙台課程では宮崎を退寮してから1週間くらいで入寮して、すぐから座学の授業が始まったこともあって、集合写真を撮っていないんですよ…

仕方がないので、宮崎フライト課程ラストで撮った集合写真を載せておきますね!

宮崎座学の最初と最後、そして宮崎フライトの最初の写真はこの記事で紹介しています‼

入学時から並び順まで同じなので、26人の老化と疲労具合をご覧ください(笑)

[68-Ⅲ🐝🐝🐝] Fly High

事業用操縦士というライセンスを取得した私たちですが、エアラインに就職するためにはまだまだ資格が足りないぞ‼ ということで仙台では主に2つの資格を取得するために頑張っています。

1つ目が多発のライセンスです。

今まで飛ばしていたSR22は1つのエンジンと1つのプロペラしかなかったので、事業用操縦士でも限定事項として1つのエンジンの飛行機しか飛ばすことができません。

しかしエアラインでは2つないし4つのエンジンがある飛行機を飛ばすので、2つ以上のエンジンの飛行機を飛ばせるラインセンスが必要です。(型式限定が必要ないわゆる旅客機はまた別の資格が必要だったり…)

1つのエンジンだと1つが停止したら滑空して不時着する必要がありますが、2つあれば1つ停止しても、もう1つのエンジンで空港まで戻ることができます。(ただエンジンが両翼についているので左右のヨーイングを止めるために相当の脚力が必要です…)

このようにコンセプトからして新しいものになっています。

2つ目が計器のライセンスです。

今までは有視界飛行ということで、雲から離れたり、視界の良い日しかフライトをできませんでした。

しかしエアラインで、今日は曇ってるので欠航ってなったら困りますよね…

そこで必要なのが、雲の中でも管制官の指示に従って、様々な航空援助施設を使用しながら飛行できるライセンスです。これさえあれば、最低限の条件はありますが、ほとんどの日にフライトをすることができます。

今のハチサンは1つ目の多発課程の終盤に差し掛かっていて、早い人は審査が始まるというハラハラな状況です。

ちなみに多発課程は18時間半、計器課程は30時間半しかなく(一部個人差があります)、1回のフライトで2時間近く飛ぶことも多いので、十数回のフライトで新しい飛行機をマスターしなくてはならないので中々にハードです。

また各エアラインの説明会が東京で行われるので、週末は2週に1度のペースで東京に行きます。(東京在住でないとコストがかかるので、後輩はきちんとお金を残しておきましょう!)

私たちはクルマに相乗りして割り勘をしています‼︎

とまぁ色々と書きたいことがありますが、久しぶりなのでこの辺にしておきましょう。

次回は新しいキャンパスということで、各課程恒例の校内見学ツアー やっていきたいと思います。

何それ⁈という、ご新規様はこちらをご覧ください‼︎

[68-Ⅲ🐝🐝🐝]航空大学校探検ツアー 〜宮崎編〜 その1

[68-Ⅲ🐝🐝🐝] B班 航空大学校探検ツアー 〜帯広編〜 その1

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

欲を言えばキリがないけど

どんな言葉で伝えようとも、足りないくらい

この当たり前の日常が愛おしい

暗がり迷っていた日々も、太刀打ちできない日々も、導けなかった希望も、報われなかった昨日も

同期が君でいられるように、そこに光がさすように

どんな時も傍らにいよう

卒業、いやパイロットをやめる日まで、この同期の手をずっと離さない

(一部、個人的な仙台課程テーマソング miletさん Ordinary daysより)

【69-Ⅱ】First Solo達成!!

みなさんこんにちは! 69-Ⅱの本田学生です!

はじめてのフライトから早3カ月半ほどが経ち,帯広は露天風呂で髪の毛がカチコチに凍る季節から,滑走路脇がタンポポの黄色で染まり半袖で過ごせる季節になりました。そして5/20,私たち69-Ⅱ 28名全員が晴れて飛行機をひとりで操縦し帰ってくる「First Solo」を達成しました!おめでとう!

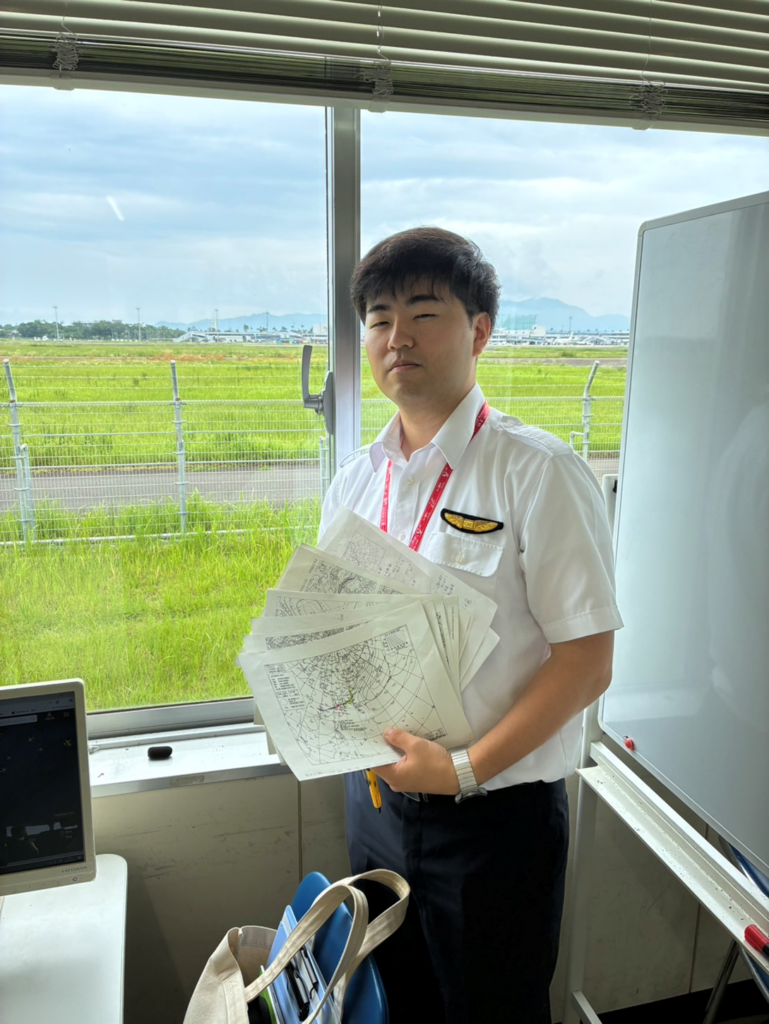

胸にはFirst Soloを達成した学生に授けられるウイングマークが!

もちろん恒例のお風呂ダイブもあります!

ここでスマホがポケットに入ったまま水没が若干名。後日念願のウイングマークを洗濯してしまう学生も若干名。

日常生活から安全サイドでチェックを怠らず!

まだまだ駆け出しパイロット,帯広過程も折り返し地点を過ぎ,次の目標である帯広過程の終わりにある審査に向けた準備が,,

また全員お祝いでお風呂に投げ入れられる日を楽しみに,訓練は続いていきます!

またお会いしましょう!

[68-Ⅲ🐝🐝🐝] トリビアの泉

皆さんは”トリビア”っていう言葉を知っていますか?

“トリビア”、それは人生には全く役に立たない無駄な知識。

人はなぜ、無駄だとわかってる知識を追い求めるのでしょうか?

かのSF作家、アイザック・アシモフはこう言いました。

「人間は、無用な知識が増えることで快感を感じることができる、唯一の動物である」と。

今日はどんなトリビアが私たちを「へぇ〜」っと言わしてくれるのでしょうか?

皆さん、こんにちは‼︎

地下アイドルがいる鉱山から、日が出づる時、絹に包まれる城を経由して、7つの湯を巡る温泉街で疲れを癒し、『管制圏でも情報圏でもない、国土交通大臣が告示で指定する空港』から帰るという旅の最中に、このブログの内容を思いついた、68-Ⅲの阿部学生です。

このブログの読者のようなプロトラベラーなら、どこを旅していたか、もうお分かりですかね…⁈

『管制圏でも情報圏でもない、国土交通大臣が告示で指定する空港』なんて日常生活をしていたら耳にすることなんてありませんよね…

でもこれを航大生に聞くと100%答えられます。

というのも宮崎座学時代の航空法規の試験で出てくるのです。(今は教官が勇退されてしまったので、出題されているのかは分かりませんが… Y教官お元気でしょうか?)

該当する空港は天草空港・調布飛行場・但馬空港の3ヶ所です。

これで読者の方々にも”人生には全く役に立たない無駄な知識”;トリビア”が付きましたね‼︎

今回は2003年〜2006年までフジテレビで放送していた、思わず”へぇ〜”と言ってしまうような雑学を紹介する番組、”トリビアの泉”になぞらえて、皆さまに無駄な知識を授けましょう‼︎

初めて知った知識なら”へぇ〜へぇ〜ボタン”をいっぱい押してくださいね。

最初のトリビアはこちらっ‼︎

①《地上走行はクルマとは全然違う》

車だとハンドルを回せば右や左に簡単に曲がることができますよね?(自動車免許を持っていないので知りませんが…)

飛行機も操縦桿が付いており、飛行中はそれを動かして旋回をするのですが、地上で操縦桿を動かしても(低速中/低出力中は)飛行機は曲がりません。

というのも車などはタイヤ自体を左右に回転させることで曲がっていますが、飛行機は動翼を動かすことで揚力差などを使って旋回をしています。そのため地上では翼に風が強く当たっていないため意味がありません。

大きい旅客機では操縦桿とは別に地上走行用のハンドルがあり、それで前輪を回転させることで曲がっていますが、SR22のような小型機ではそのようなものはありません…

ではどうやって曲がっているのか⁈

実は…後輪のブレーキを使っているのです‼︎

皆さん‼︎ ここ、”へぇ〜へぇ〜ボタン”押すところですよ‼︎

SR22はノーズタイヤ(ギア)が前方に1つ(前輪)、メインギアが後方左右に1つづつ(後輪)の計3つのギアがあります。

ノーズギアにはブレーキなどは付いておらず、自由に回転することができ、メインギアにのみブレーキが付いています。操縦席の足元にあるラダーペダルの上部を踏むことでブレーキがかかるようになっていて、踏んだ側のブレーキパッド(ディスクブレーキ)が当たり、ギアの回転数を落とすことによる回転差で曲がります。そのため機体の回転軸が後ろにあり、想像している位置でブレーキをかけてもうまく曲がることができず、最初はよく明後日の方向に行ってました。誘導路などにあるセンターラインに合わせるのが難しすぎて、訓練の初期ではこれが1番大変と言っても過言ではありません。担当教官にはご心配をおかけしました…

次も地上滑走に関するトリビアです。

②《誘導路や滑走路のセンターラインは機体の真ん中で踏まない》

皆さんはフライトシミュレータで着陸する時は、飛行機の真ん中(ノーズギア)が滑走路のセンターライン上になるように合わせながら着陸しますよね⁈

私もそう思っていました、昨日までは…

エアラインなどの大きい飛行機はノーズギアがセンターラインの上に乗るように走行しています。また私たちも狭い駐機場内では別の機体との接触を防ぐためにノーズギアがラインの上に乗るように走行します。(それはそれでノーズギアが見えないので難しいのですが…)

しかし滑走路から続く誘導路や滑走路上では自分の(お尻の)下にセンターラインがくるようにします。

なぜわざわざズラすのか?って思いますよね。それは機体が左右にどのくらいズレているかを分かるようにするためなのです。

ノーズギアは操縦席から見えないし、操縦席は左側なので、センターラインがどの辺にあれば良いのかのイメージはつきません。左にズレてると言っても、どのくらいズレてるかの量もイマイチ分かりません。

しかし自分の下にセンターラインが来るようにすれば、センターラインが斜めに見えるならセンターライン上に真っ直ぐにいませんし、まっすぐ先まで延びていればライン上にいるということがすぐ分かります。

そのため着陸中もひと目で分かり、Pass・Center・AirSpeedのクロスチェックをしやすくなります。

とカッコつけて書いてますが、頭では理解していても、なぜか1人分機体が左にズレてしまい、担当教官には苦労をかけてしまっていた私です…(今ごろクシャミをしていそうです)

それでは機内でのトリビアに移っていきましょう‼︎

③《操縦桿は彼女のように、時に敏感で、時に重い》

どういうこと⁈ってお思いですよね。私も彼女がいないのでよく分かりませんが…

飛行機の状況によって異なるということなのでしょう。

例えば安定した定常飛行をしている時は少し操縦桿を動かしただけで、姿勢が変化して高度が変化したり、旋回が入ったりします。旋回の時はラダーと共に操縦桿を動かすのであまり力が要らず、トリムをキチンと取る(操縦桿の圧力を抜いて手を離してもその状態を維持できるようなシステム)と力をかけ続ける必要が無く、逆に力を抜くことで操縦桿のレスポンスから状態(Power;エネルギーが不足か過多か?や pitchは良いか?)を知ることができるようになります。

しかし失速の訓練で速度が遅い状態でpitchを上げる(上昇姿勢にする)時はすごい重さを感じ、かなりの力が必要です。失速の訓練をいっぱい行うと腕や指が筋肉痛になります…

まぁ、慣れてくる(操縦桿の正しい動かし方を知る)とヤミクモに力をかけないので筋肉痛にならないのでご安心を。

ちなみにSR22の操縦桿はボーイングのような、両手で持つ操縦桿では無く、エアバスのようなサイドスティックで、訓練生は左手でサイドスティックを持ち、右手でパワーコントロールを、教官は逆に右手でサイドスティックを持ち、左手でパワーコントロールを行います。

パワーの話が出たので次はそのトリビアを

④《ゴーアラウンド(着陸復行)ってパワー足すだけ》

着陸中に明らかに安定したアプローチではなかったり、滑走路に先行機がいるときなどに、着陸をせずに再び上昇するゴーアラウンドですが、上昇するので離陸と同じようにパワーをMax(100%)にすれば良さそうですよね。

何をおっしゃい‼︎ こんな簡単ならファーストソロ前の試験やファイナルチェックでゴーアラウンドなんてしませんよ…

これはガセビアです。そんな単純ではありません…

パワーも足すのですが、それだけではありません‼︎ FLAP操作、ギア操作、姿勢の操作、管制とのやりとり、離陸と同じコールアウト、パワー操作…それらが数十秒で間髪入れずやってきます。

特に大変なのが姿勢の安定です。ちなみにSR22は単発機なのでパワーを操作したり、姿勢を変化させることでジャイロ効果やPファクターなどの様々な要因が発生し、旋回が入ったり偏向したりします。例えば離陸滑走の時は左に行こうとするので、右のラダーを踏んでその力を打ち消しています。しかし着陸時はラダーは左右色々です。

また着陸時はそれに合わせたトリムをとっています。なので急にパワーを足すと、思いっきり左に機首が向いてエネルギー過多で上昇姿勢になって、ひっちゃかめっちゃかになります(想像の10倍くらいグチャグチャになります…)。

また接地寸前では失速速度近くまで速度を落としているので、パワーを足したと言えど、急に機首を上げると失速します。そのためしばらくはレベルフライト(高度を一定にする)を行い速度が上がってきてから上昇に移行します。ただでさえゴーアラウンドは緊迫状態なのに、落ち着いて状況分析をする必要があります。

武井壮のように色々予測するのが重要ですが、先行機を確認したり、スタビライズドアプローチ(安定した着陸体制)を確立することでゴーアラウンドをしないようにするのが1番です。

ということで、これはガセビアの沼に沈めましょう(ドボドボ… ←この沈む感じも中々に快感なので、検索することをオススメします)

#明日使えないウソ知識に注意

パワー操作について出たので、パワーネタをまた一つ。

⑤《離陸の時以外パワーは全然使わない》

そうなんです‼︎ 離陸時以外は使っても50〜60%程度です。

某朝ドラでも、離陸の時は『Max Power‼︎』って言っていましたね‼︎ 離陸の時は滑走路内で離陸と上昇をするため、100%(実際は上昇するにつれて空気の密度の問題から%値は落ちていく)のパワーを使います。しかしひとたび巡航になれば、ナビゲーション訓練などで140ktで飛行する時は50%(宮崎のナビゲーション訓練では65%です)、タッチアンドゴー時の場周飛行の110ktで飛行する時は30%しか使いません。着陸に移る際には20%→17%→15%とパワーを減らし、滑走路の端を通過した後はパワーをアイドリング状態(0%ではない)にして接地します。

ちなみに100%で巡航を続けると170kt程度は出ますが、タスクをやるペースも早くなりますし、燃費も悪く、急がないのでほとんど使いません。

とそんなにパワーを持っているSR22ですが、風には敵いません。

⑥《体感で風吹いてるなぁ〜くらいでも訓練ができない時がある》

風向きと誰がどう操縦しているかで決まりますが、ソロフライトなら場合によっては10ktの風(約5m/s)でもリミテーションオーバーで訓練できません。

職員訓練/学生訓練/学生単独訓練(ソロフライト)の3つでそれぞれ条件が決まっていて、後は滑走路に対しての風の角度によって決まっています。

例えば学生訓練なら正面からの風なら30kt、真横からの風なら15kt、ソロフライトなら正面で20kt、真横で10ktです。また追風10ktを超える状態では離着陸を行うことが出来ません。

横風10ktの弱い風なんて、あんなに速く飛ぶ飛行機に影響あるの⁈って思いますよね‼︎

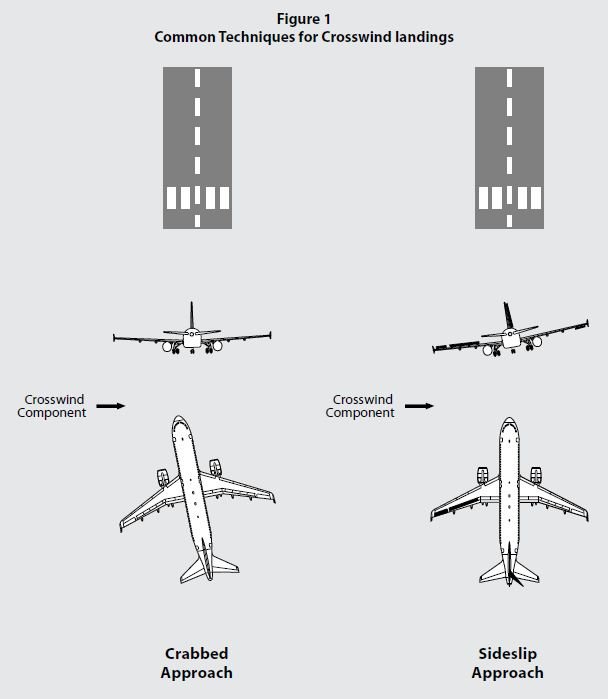

横風が吹いている時は、最終進入ではクラブアプローチ(crab approach)という機首を風上に向けることで、飛行機は風上方向に斜めに向かいながら、機体も風に流されて、結果的に進むのは滑走路に平行にして飛行します。カニという意味ですねぇ〜。しかしそのまま滑走路に接地すると機体が滑走路に対して斜めなので、タイヤの向く方向へ滑走路を逸れてしまいます。

そのため接地する直前にウイングロー(wing low)という風上の翼を下げつつ、逆のラダーを踏むことで飛行機は風上に曲がろうとスリップの様な形で飛行します。それにより飛行機(の機軸)も滑走路と平行なので、接地してもタイヤは滑走路と平行なので滑走路を逸れることはありません。しかし翼を傾けるので、風が強すぎると翼端を擦ってしまうかもしれませんし、風が全ての地点で一定の風向と風速でないので、その加減を適時変えなければいけません。風が強いとその振り幅も大きいので難しくなるのです。

皆さんのトリビア(=無駄知識)がオーバーフローして日常生活に支障が出てしまいそうなので、この辺でやめておきましょう。

私たちはこのような知識や経験を積みながら、一歩一歩進んでいます。

そろそろシーラスが僕らを呼んでいる声がする…

【69-Ⅰ】帯広課程修了

皆さんこんにちは。69-Ⅰのブログ担当です。座学中の8月以来1年8ヵ月ぶりのブログになります(サボっててごめんなさい)。

さて、69-Ⅰは昨年10月末にA班、11月半ばにB班が帯広課程をスタートさせ、4月11日までに全員一発合格で最終審査を終えました。そんなわけで、待機期間に突入して自宅警備に忙しい今、帯広にいるあいだの季節の変化を振り返ってみたいと思います。

さて、A班が入寮した10月末は紅葉がきれいな時期でした。写真は入寮直前に夕張紅葉山という場所で撮影した写真です。綺麗なもんですね。これが1か月経つとこうなります。

季節の変化とは恐ろしいものですね。10月が11月になっただけでこの通り。

12月になれば車もこの通り、雪まみれになりました。こうなったら陽が昇ってるうちに雪を降ろさないと次の日にはカチコチに凍っています。日の入りは3時50分くらい、4時半には真っ暗でした。

年末年始は12月29日から1月8日までなんと11連休。「帰省するなら自腹。甘ったれるな」と家族から言われた筆者は「年越し宗谷岬」と呼ばれるイベントに参加しました(車で)。ガッツある同期に6泊連続車中泊がいいと言われ疲れ果てたのもいい思い出です。

フライト訓練にも目を向けますと、1月末からはPre-Solo Checkとファーストソロです。初めての審査で緊張して力を発揮しきれなかった学生も多かったようですが、全員一発合格で2月半ばまでにSoloに出ることができました。写真は69-Ⅰのファーストソロ第一号です。

2月後半からはNavigation訓練が中心になります。事前にしっかり準備をして実際に飛んで街や物標の見え方を確認する、ということができればいい感じです。写真は2月末の浦幌の街ですが、雪のおかげで街、川、橋、森がくっきり映っていてとても探しやすかったです。やっぱり冬に訓練っていいですね。こんな景色が3月末まで続きます。そしていよいよ最終審査。

審査の前1週間くらいで浦幌の景色がこの通り、変わり果ててしまいました。そしてたまに緑色の畑がある以外はありとあらゆるものが茶色一色に染まっています。ちょっと気温が上がっただけでこんなに景色が変わるなんて、自然の力ってすごいですね。おかげさまで審査直前の訓練でロスポジした人もいたとかいないとか。そんななかでも審査はなんとか全員合格、全員で宮崎への切符を勝ち取りました。

冒頭の夕張紅葉山は帯広を去る頃にはこんな感じでした。ところどころ緑があって春が近づいていますね。

さて、69-Ⅰはまた長い待機期間に突入しました。半年後から始まる宮崎フライト課程も頑張ってまいりますので皆さまどうぞ応援よろしくお願いいたします!

[68-Ⅲ🐝🐝🐝] Fly High

海に飛び出た滑走路、赤い格納庫、青島から市内中心部へ延びるバイパス…

2年も前の記憶だが、まるで故郷に帰省したかのように思い出される鮮明な記憶の数々…

2022年1月6日、羽田空港のゲートで彼女に見送られ、ひとり搭乗口でコーヒーを飲みながら黄昏れていたタイセイ学生

2022年2月20日、宮崎空港で彼女を見送り、デッキで黄昏れていたタイセイ学生

つい昨日のことのように鮮明に思い出される。

そんな彼は、いまや愛するブンチョウや彼女を故郷に残しても黄昏れない、強い宮崎フライト学生です‼︎

おっと、タイセイ学生を紹介して、私の自己紹介を忘れていました。

東京に彼女を残して悲しませないように、彼女を作っていない(⁈)、68回生Ⅲ期の阿部学生です。

帯広フライト課程が終わってはや半年、宮崎座学課程が終わって約2年、決戦の地・宮崎に8-Ⅲが戻って参りました。

遡ること27ヶ月前、年齢も出身も所属も異なる私たち27人は、パイロットになるという共通の目標を胸に集まった。

見たことのない景色まで、どこまでも高く高く飛ぶために。

慣れない集団生活、果てしなく続く学科の試験、雲の上のようなフライト学生さんの背中。

その背中に届くと信じて、無我夢中で進んだ、思い描いていたパイロットの世界へと。

それから帯広で半年、約50時間のフライトをし、自家用操縦士相当の技量を持った(であろう)私たちは、いま宮崎の地に立っている。

帯広とは桁違いの民間機の交通量、降り続ける雨と全天を覆い尽くすような雲、晴れるとそびえ立つ背の高い雲…

宮崎ではそんな雲も越えて他空港へ行かなくてはならない。

We’re gonna fly

We’re gonna fly so high

We’re gonna fly together

とは言いつつ、実機でのフライトはもうちょっと先で、しばらくはFTD(シミュレータ)実習と座学の授業をしています‼︎

この先、フライトが始まると帯広よりもハードな日々が続くようです。

でも大丈夫、8-Ⅲの同期がいるから‼︎

I’m not scared ‘cause I know we’re with me

We know we can

We know we can fly high

(一部、個人的な宮崎課程テーマソング miletさん Fly Fighより)

[68-Ⅲ🐝🐝🐝]1機の飛行機の裏に

皆さんこんにちは‼︎ そして明けましておめでとうございます‼︎

航空機だけでは飽き足らず、乗馬も始めた、68回生Ⅲ期の阿部学生です。自動車の免許が最優先だと思いますが…

2024年も重〜い記事を沢山投稿していきますので、よろしくお願いします。

よくパイロットの記事で、『飛行機はパイロットだけで飛ばしているのではなく、多くの人のおかげで飛べている」という話を聞きませんか?

お客さんとして搭乗する際にも整備士やグランドスタッフを目にする機会があると思いますが、実際にはもっと多くの職種の方々が関わっているのです。

今回はとある1フライトを時系列で追いながら、パイロット以外の職種に注目していきたいと思います。

航大生なら「わかるぅ〜‼︎」となると思うのですが、最もハードと言われてる”午前フライトのウェザー担当で前段のエアワーク”という設定で行きましょう。

正直ナビゲーションの方がシンドイという人が多いのですが、帯広課程のナブは1度準備してしまえば同じ手順をこなすだけですので、諸元とか手順がいっぱいで頭も一杯になるエアワークにしたいと思います。異論は認めません‼︎

———————————————————————————————————————————————————————

午前ウェザーの朝は早い。時刻は6:00の5分前、部屋はまだ薄暗い。

意識が朦朧とする中、忘れ物が無いか最終チェックをしながら、フライトバッグを引っ張る。

ルームメイトのリョマチ学生はウエバラ担当(注;weight &balanceのことで機体や燃料・搭乗者の重量や重心から安全に離着陸ができるかどうかを計算する。帯広課程の後半ではExcelで行うため、やることはほぼゼロ)だ、気持ちよさそうに布団もかけずに寝ているぜ… 起こさないようにそぉ〜っとドアを開ける。

廊下を歩きながら窓の外を見ると雲ひとつない。ウェザブリ(注;ウェザーブリーフィングのこと)はネタが無さそうだ。山側のエリアだから、とりあえず風について言うか。

ブリ室(注;ブリーフィングルーム)に荷物を置いて場所取りをする。PCによっては気象庁のサイトやExcelが使えないから、ここから戦いが始まっている。

荷物を置くとそのまま印刷室に向かう。ブリーフィングで使う天気図を9枚印刷するのだ。

モエキ学生がプリンターの前で焦っている。どうやら紙を詰まらせてしまったらしい… 時間がないというのに…

そう言えば、この天気図も気象庁の人が作ってくれているからこそ入手できるんだよなぁ〜 ASAS(注;アジア太平洋の大まかな実況天気図、6時間毎に更新される)なんて26時に発表されてるんだもんなぁ…

①気象庁の人

ブリ室に戻ると6:15だ。ここから天気図に色を塗ったり、様々なデータを見ながら、何を話そうか考える。風と雲について言うことが多い。

ふと窓の外を見ると、大きくCABと書かれた車が誘導路を爆走している。滑走路の点検か… あの速度で点検って動体視力すごいよなぁ〜

②帯広空港のCABの人

そんな事をしていると、時刻は7:14、朝ごはんの時間だ。出遅れると長蛇の列で大幅に時間をロスする。今日は水曜日だからフレンチトーストか。フレンチトースト命のナオキ学生は今週も廊下を全力疾走して食堂へ向かっているわ…

③食堂の人

朝食をかき込むと、すでに7:35を過ぎている。ブリーフィングは8:00からである。まだWindy(注;天気に関してありとあらゆる情報を得られるサイト 課金すると更新頻度が上がったり、機能が増える)、とGPVのSSI(ショワルター指数のこと 大気の安定度がわかり、積乱雲の発生しやすさの目安)見てないや‼︎

この間に航空情報担当の班員がフライトプランを書いたり、エアワークのための空域を予約する。

しばらくすると申請が承認されるのだが、札幌ACCの人が確認しているようだ。

④札幌ACCの人

いよいよ迎えた8:00。ブリ室のドアを気にしつつ、PCのF5キーを連打する。最新のMETAR(注;空港の風や雲や視程の情報 基本的に1時間ごとに更新)を入手するためだ。

これをブリーフィング前に知るのと知らないのでは雲泥の差である。唐突に変わってると詰められ、フライト前に地獄を見る…

8:35、楽しい楽しいブリーフィングが終わるといよいよフライトである。航空情報の人は運管室でフライトプランを提出する。運管室の人がPCに入力後に各方面に共有されているらしい。

⑤運管室の人

それ以外の班員は機体へ向かい外部点検をする。前段なので内部点検もする。整備のJGASさんのお陰で機体はピカピカだ‼︎

⑥整備の人

エンジンをかけ動作点検も終わった。他の訓練空域を通るため④の札幌ACCに今のうちに許可をもらう。

『JA010C, on the ground of obihiro airport, we will cross HK2-7, then proceed to HK2-4, also leave your frequency』

帯広空港には専用のアンテナがあり地上でも札幌ACCとコンタクトできる。これを今やる事で離陸後忙しい時間のタスクが1つ減る。この後は⑤の運管室の人にカンパニー周波数で出発報告をする。

『10C,エアワーク訓練のためランプアウトします』

最後に帯広の管制塔に地上滑走許可をもらう。

『JA010C,at CAC, request taxi instruction, northwest bound』

ランプアウトするだけで大変だ…

⑦帯広タワーの人

滑走路脇でエンジンテストも終わり、いよいよ離陸だ。「パンッ、パンッ」、滑走路脇で空砲を撃っている。芝刈り後の虫を食べにカラスが集まっているようだ。バードストライクをしたら大変だ‼︎(注;もちろんエンジンに当たったりしたりしても大変だが、鳥衝突をすると機長は鳥衝突レポートを書かなくてはならない)

⑧バードマンの人

ターミナルの横では空港消防の消防車が待機している。万が一の時にすぐ駆けつけてくれる。

⑨空港消防の人

いよいよ離陸だ。飛び立つとあっという間だ。⑦の帯広タワーの周波数を離れた後は再び④の札幌ACCとコンタクトだ。そこで訓練空域への入域を報告する。

『JA010C, entering HK2-4』

その後はStallやSteep turnなどを行う。まぁ機体や風によって諸元が異なり、難しいことよ…

エリアを離れる際には再び④の札幌ACCに報告をする。管制官が変わったようだ。パイロットはしばしば管制官の声に惚れる。訓練が辛くても一気に癒される。

『JA010C, leaving HK2-4, good day‼︎』 思わずグッディなんて言ってみちゃう。クリスマスにはメリークリスマスって言うパイロットもいるとか…

パイロットと管制官の結婚とかもあるとか無いとか…

隣で教官があきれている… そうそう、教官もいなくては訓練生は飛べない。

⑩すごくすごい怖い教官

ちょっと早く帰りすぎたな、1回タッチン(注;タッチアンドゴー)するか

『JA010C, over nakasatsunai, 2000, request landing instruction, touch and go』

『チェックスター1です, 帯広VOR/DMEチェックのため離陸します。離陸後レフトターンで〇番のローパスを行います』

おぉ‼︎ チェックスターだ‼︎ しかも1ってことはJA701Gじゃないか‼︎ 最近導入されたばかりのすごくすごい機体らしい。他の機体よりちょっと大きめで、航続距離もグッと延びて…

危ない危ない、ものすごく忙しいトラフィックパターンでアツく語るところであった… 高度・速度・姿勢のクロスチェックと外部監視だ‼︎

帯広VOR/DMEの更新工事のための検査をしているようだ。これも自機位置把握のためになくてはならない施設ある。ちなみに飛行検査のパイロットは航大の元教官も多かったり(注;どちらも航空局の職員)

航大卒業の選択肢として飛行検査もあるらしい。最新鋭機とか見学してみたいなぁ〜

⑪飛行検査のすごくすごいパイロット

『OBIHIRO,12Cです,管制指示のため糠内2000でホールドしてます』

他の機体のポジションレポートだ、糠内V-REP(注;空港着陸のためのゲートみたいなもの)でホールドか、接近しないように気をつけなければ…

このように他のパイロットの通信も大切な情報である。

⑫思いやりのあるデキる同期

タッチン上手くいったなぁ〜 次はタッチン後ブレイクして中段に交代しよう。

このように空港周辺を飛べるのも地元住民の方々のご協力のおかげである。

⑬温かい地元住民の方々

再び離陸後、⑦の帯広タワーを離れて空中交代をする。

フライトは1人当たり1時間。それだけでクタクタだ…

4人乗り(注;5人までは乗れないことはない)の飛行機で交代するのは至難の技だ。コツは腕と脚の関節を2箇所くらい外すことだ。私は座布団を使ってるので、中段のリュウセイ学生に前席に残した座布団を投げてもらう。

———————————————————————————————————————————————————————

いかがだったでしょうか?パッと(注;旅行帰りの1時間でこの記事を書き上げています)考えてみただけでこんなにも多くの人が関わっています。どのピースが欠けても、1機の飛行機を安全に飛ばすことはできません。

“飛行機にかかわる仕事がしたい”読者の皆さんはどんな仕事を選びますか?

今回のブログは色々な仕事を自分で検索して、出会って欲しいので、敢えて写真を1枚も載せませんでした。

ファーストソロの時に色々とお世話になった管制官、大量のフライトプランを笑顔で受け取ってくれた運管室の方、顔が映るくらいピッカピカの機体を朝早くから提供して下さるJGASの方、地上走行すらままならなかった私を飛べるまで育ててくださった担当教官、そして辛い時も嬉しい時も共に喜怒哀楽した同期…

こんなにも異なる職種の方に支えられる仕事ってパイロットくらいかもしれません。ソロフライトでも決して孤独ではない。このような経験をしたい貴方はCACへ‼︎

書きたいネタはものすごくあるので、また気が向いたら投稿します。

このようにブログを書けるのも、読者の皆さんがいるからですね‼︎

⑭長文を読んで下さる読者の皆さん

[68-Ⅲ🐝🐝🐝]EZ DO DANCE!!

皆さん、こんにちは‼︎ 回転翼航空機も操縦してみたくなっている68-Ⅲの阿部学生です。

宮崎入校前にまた更新すると思っていなかったですよね⁈

更新しない訳ないじゃないですか‼︎ 今回は題名の通りTRFについて紹介したいと思います。

どういうこと⁈と思っている受験生の皆さん、親御さんに聞いてみてください。

…と言うのはウソで、TRFと言えば小室哲哉とサムですよね⁉︎(世代がバレる…)

なので “ルール・オブ・サム” サムの法則(⁈)について話してみたいと思います。航空業界の方ならよく使いますが、日常生活では聞いたことがないのではないでしょうか?

TRFの “SAM”、和を出す “SUM”関数、少しの”SOME”、ダジャレが “寒っ”、ではありませんよ〜

今回のテーマは “THUMB” です。

エアラインではSI単位系(m・kg・sなど)よりも、ft・NM・ktなどの単位を用いることが多いです。さらに同じ “長さ” でも、距離はNM・高さはft・飛行機の長さはin(インチ)を用いるなど単位が混在しています。

“Rules of Thumb” とはパイロットが様々な数値の単位換算(m⇄ftやkm/h⇄ktなど)を暗算で簡単にするために、近似値を出すことができる法則を作ったものです。

操縦中は様々なタスクが重なっていたり、練習機などの与圧されていない小型機では低酸素による判断力の低下などにより、小学生くらいの計算能力になってしまいます。そのため地上ではなんて事のない簡単な計算も間違えたりすることがあります。そのため1ftは0.3048mだから…とは考えてられません。

そこで登場するのが、m→ftなら『3倍して、その結果の1割を加える』、ft→mなら『3倍して10で割り、その結果の1%を加える』という”Rules of Thumb”です。

例えば3000mは実際、約9840ftくらいです。この近似式を用いれば3000×3=9000、1割は900なので、9000+900=9900ftとなり、60ftの差で約0.6%しか誤差がありません。ftからmも非常に誤差が小さいです。

飛行機乗った時に『ただいま高度33000ft、mに換算しますと10000mを順調に飛行しております』という機内放送を聞きますよね。旅客機なら機器ですぐ分かるかもしれませんが、”Rules of Thumb”を知ったあなたは、33000ft×3÷10=9900、1%は99、よって9900+99=9999m と暗算でもできますね‼︎

タイセイ学生、ついて来れてますか〜?

様々な “Rules of Thumb” が航空業界のバイブル「AIM-j」の11章の後半にも載っています。

では次は中級です。実例を用いて色々計算をしてみましょう。

また馴染みのある単位に変換できたら、身近なものに例えてみましょう。よく霞が関ビルや東京タワーに例えますよね?(また世代がバレる…)

もちろん今回の例題は、私たちが使う練習機SR22からの問題です。

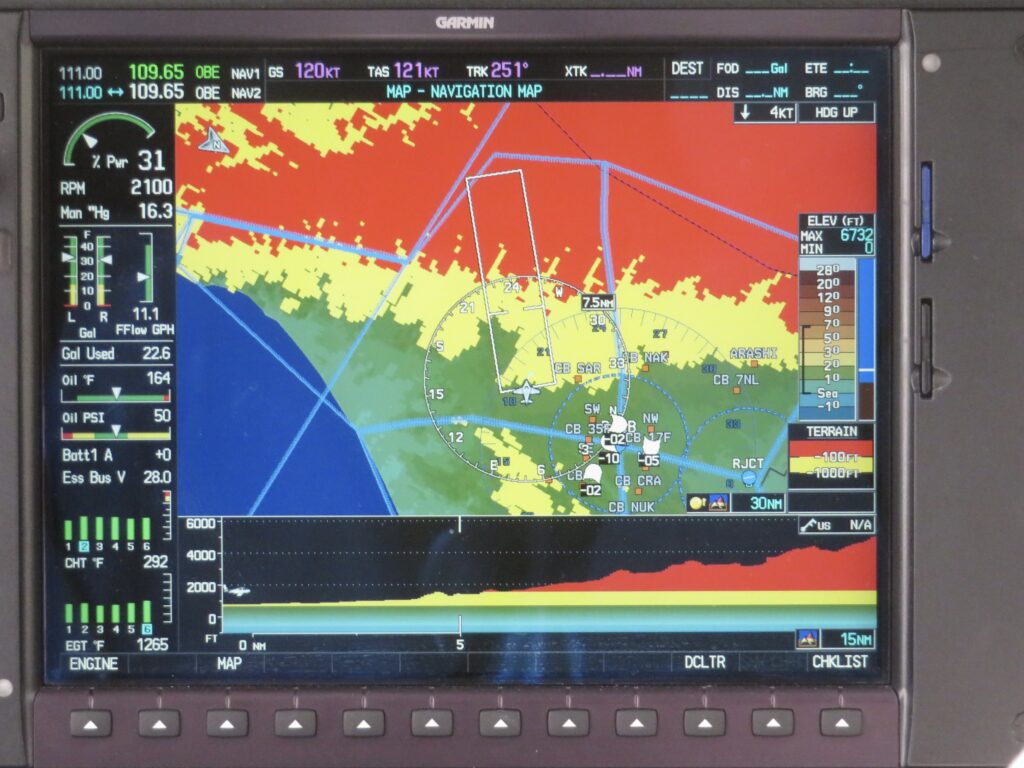

まずこの写真をご覧ください。

後部座席から撮っているので画質が悪いですが、操縦中に用いるグラスコクピットの右側のMFDと呼ばれる、エンジン計器などメカニカルな情報が表示される画面(をバックアップモードで操縦に必要な計器も表示させた状態)の写真です。

このようにSR22は最新鋭の機体なので高度や速度、姿勢などの情報がアナログの機器ではなくて、計算されたデータとして1枚の画面に表示されるようになっています。そのため目の移動(クロスチェック)が少なくてラクになった他、計器の針の数値判読に脳の容量を使わなくて良くなっています。

という雑学は置いておいて、本題に参りましょう。

皆さんは航大オタクなので、瞬時にどれがどの情報か分かるとは思いますが、念のために説明しましょう。

まず画面が水色と茶色に分かれてますね。これが空と地面を表しています。そして黄色の山の形(漢字の八)のようなものの頂点が飛行機の姿勢を表しています。またそこに横の線が何本かあって、「10、20」と数値がありますね。これが昇降のpitch角を表しています。今は水色の所にあり、+10°の1/4の線に山の頂点があるので、+2.5°で上昇しています。ですがこの角度の単位(°)はみんな知ってますね… 変換しようがないです。

またその姿勢の表示の下に「065°」とありますが、これは機首が向いている方位を表していて、東北東ですがこれも(°)です…

紫色のダイヤ印(♦︎)が風を考慮した進んでる方向を表していたり、姿勢表示の上では機体の横方向の傾き(Bank角)が分かったり、様々な情報がありますが詳しくは入校してから習いましょう。(現職の皆様、機体が滑っていますが2回目のフライトの時なので許してください…)

では【問題1】

いま飛んでいる高度をmで表してください。

姿勢の表示の右側の縦の表示をみてください。「4480」とありますね。これがいまの高度になります。なお高さなので単位はftです。面倒なので4500ftということにしましょう。

ft→mなら『3倍して10で割り、その結果の1%を加える』でしたね。

4500×3÷10=1350、1%は13.5 1350+13.5=1363.5 大体1365mくらいでしょうか?

333mの東京タワー4つ分の高さですね。3776mの富士山の1/3強です。そう考えると低いでしょうか?

このようにftでは分からなくてもmなら実感がわきますね!

この調子でどんどん行きましょう♪

【問題2】

いま飛んでいる速度をkm/hで表してください。

姿勢の表示の左側の縦の表示をみてください。「147」とありますね。これがいまの速度になります。これはktという単位で1ktなら1時間で1NM(海里)進む速度です。

まず海里ってなんぞや?と困惑してしまいますね 1NMは1852mですが、そんなことを考えていたら目的地を通り過ぎちゃいます…

面倒なので150ktということにしておきましょう。

kt→km/hにはこんなルールがあります。先ほどより複雑ですよ‼︎

『2倍して元の値の15%を引く』

150kt×2=300、150の15%は22.5、300-22.5=277.5 大体280km/hくらいでしょうか?

これは最高時速285km/hの東海道新幹線くらいの速度ですね。エンジン1つの小型機と言えど中々に速いですね。

離陸時でも73kt(135km/h)と在来線特急の最高速度(130km/h)並の速度を出しているんです。それで幅が45mしかない滑走路を滑走するなんて… ママチャリ(最高速度20km/h)の次にSR22を操縦した中の人は、離着陸時に生きた心地がしませんでした…

【問題3】

帯広空港から直線距離でどのくらい離れているかkmで表してください。

これはどこを見たらわかりますかねぇ〜?

まず左上には「109.65 OBE」とありますね。これがDME(Distance Measuring Equipment)という装置に入力した周波数で、これをセットすることでOBE(帯広空港)からの直線距離(正確には上空の機体までの斜距離)がわかります。

下の円の左側に 「DME NAV1 109.65 18.3NM」とあるので18.3NM離れていることがわかります。斜距離なので地図上の距離はもう少し短いですが、18NMとしておきましょう。

このルールは… 残念‼︎ 載っておりません‼︎ ひっかけ問題です‼︎ 1NM=1.852mなので計算してくださーい。

全てが載っている訳じゃないんですよね… ちなみに計算すると33kmくらいです。

東京から千葉くらいまでの直線距離(32km)くらいですね。

【問題4】

エンジンのオイルの温度を℃で表してください。

エンジンオイルの温度ってなに⁈ ネタ切れなの⁈ という声も聞こえますが、静かに解いて下さいね〜

左側の欄に「Oil ℉ 178 」とありますね。これが温度です。いわゆる華氏ですね。

このルールは『32を引いて半分にして、その1割を加える』です。難しすぎるとか言わないでください。

(178-32)÷2=73、1割は7.3なので、73+7.3=80.3 約80℃でしょうか?

コーヒーを淹れるのにちょうど良さそうな温度で、お湯の沸騰の温度より低いんですね〜

ちなみに左側の欄の1番下に「EGT ℉ 1315」とありますが、これが排気のガスの温度で当てはめると、700℃くらいです。

タバコとかの温度くらいでしょうか?ラジウムの融点くらいでもあります。(多分伝わりにくい…)

他にも各速度で、着陸の際に3°の降下角度を保つためにはどのくらいの降下率をすれば良いのか?や、30°のバンクを入れた時にどのくらいの旋回半径になるのか?など様々なものがあります。

皆さん、タイセイ学生、ついて来れましたか〜⁇

結局、東京タワー4つ分の高さを東海道新幹線の速さで飛んでましたね。

先ほどの写真には燃料量やエンジン回転数、風の情報など様々なデータが盛り沢山なので、残りはお正月に自学自習しましょう。

ちなみに今回紹介したMFDはボタンで様々な情報に切り替えられますが、こんな独特なマップにも変えられます。これも勉強してくださいね。(ヒント:低空で飛行する時に非常に重要で便利です)

このように航空業界には様々な興味深いネタが沢山あります。

また紹介できたらと思います。

では、良いお年をお迎えください。

航大のSR22の前のA36ボナンザはアナログ計器だったみたいです。

自衛隊の初等練習機のT-7もアナログ計器です。

ちなみに電子機器が故障した場合の予備計器はアナログ計器ですが、膝元にあるので操縦がかなり大変です…